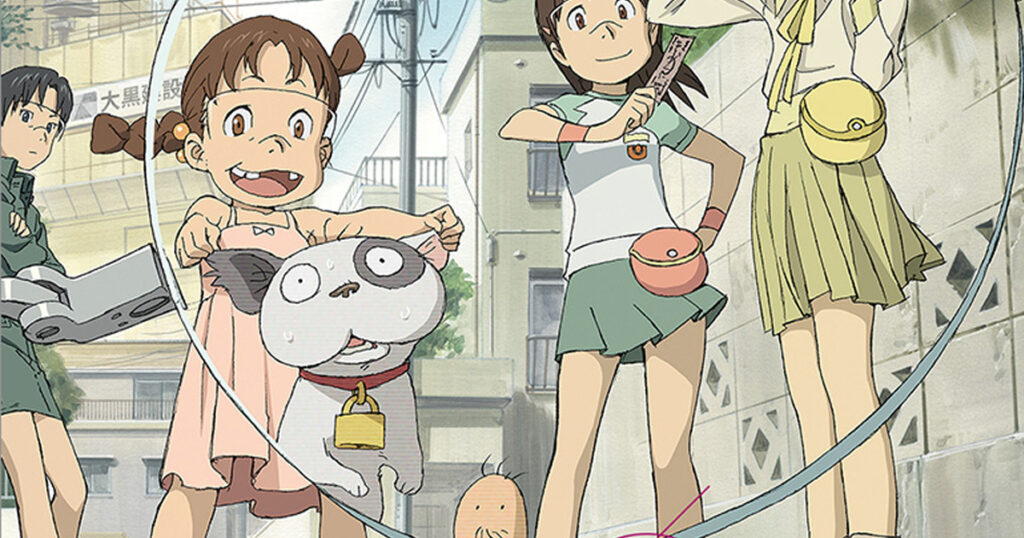

アニメの解説書『電脳コイル』⑨ SFとは

岡田斗司夫※が、YouTubeで公開している動画内で、なぜ日本でGoogleやAppleが生まれないのかという質問に対し、日本の社長たちがSFを読まないからだと語っていましたが、これには激しく同意します。

斬新な技術で何が可能になるかを考える技術脳に対し、SF脳の人は、その斬新な技術で世界がどう変わるかを考えることができるという論旨です。

そういう意味で言えば、『電脳コイル』は、SFであるとも言えるが、同じ理由でSFでないとも言えることになります。

どういうことか、と言うと、

AR技術では、作中で描かれていたように、現実の物体の上にレイヤーを重ねるように、それとわからない形で表示させるのは極めて危険です。

カンナの交通事故の原因となった電脳体と実体との誤認識も危ないし、第5話の廃バスのシーンでは、情報が古くて普通の床のままの電脳空間の映像のせいで、実際には床が抜けているのに気づかず、ダイチがはまってしまっていましたが、これなどはかなり危険なものだと気づくはずです。

現実世界に立って、視界だけを電脳空間にした場合、存在しているように見える物が実際には無かったり、実際には在るものが無いように見えるとなれば、何かに衝突したり、足を踏み外したり、下手をすれば命に関わります。

自動車の自動運転すら安全性の問題で実現が遅れているのに、こんな危険なものが認可されるはずはないのです。ましてや子供が使用したら、たちまち事故が多発して、あっという間に損害賠償でメーカーは倒産してしまうでしょう。

実際に、電脳メガネにそっくりな「Google Glass」というメガネ型(ヘッドマウントディスプレイ方式)のウェアラブルコンピュータが2013年に発売を開始して世界的に注目を集めましたが、こちらは電脳メガネとは違って、情報を表示したり、視界に映したバーコードの読み取りや目の前の人物の顔認証、遠隔モニターといった機能しかなく、2015年には一般消費者向けの販売が中止されてしまいました。理由として、安全性への懸念などの社会的な問題を克服できなかったことが挙げられています。

電脳メガネのようなテクノロジーが作中のように一般に普及するはずがないことは、磯光雄監督自身は気づいているはずですから、これが普及するだろうという未来予測として本作を描いたわけではないことは明白です。

そういう意味で言えば、これはSFではなく、ファンタジーだと言えます。磯監督自身も、『電脳コイル』はSF作品ではないと公言しており、その真意はここにあるのだろうと思われます。

『電脳コイル』は科学技術的な描写が印象的なので、SFをテーマにしたものだと思いがちですが、使っているものがたまたま科学なだけで、文脈だけでみればファンタジーなのです。

たとえば、電脳メガネを魔法のメガネに置き換え、そのメガネを通してだけ、現実と重複する形で存在する異空間が見える、そしてそこには異世界の住人がいて…、というものでもこの物語は成立し得るのであって、メガネを通して見える異空間に説得力(リアリティ)を持たせるために、科学を用いるか魔法を用いるかの違いでしかないのです。

磯光雄監督自身も、インタビューで、「面白いか」と「実現可能か」を天秤にかけて「面白い」を選択して作ったと語っています。

実際に、『電脳コイル』放送の2年後となる2009年9月にリリースされたARアプリ「セカイカメラ」は、2014年1月にサービス終了となり、世間一般の評価としては、このプロジェクトは失敗と見なされています。現在では、失敗要因として、UX やUIの問題や位置情報の精度を抱えたことが大きかったとの見方が有力となっているようです。

どういうことかと言うと、元々現実世界は情報に溢れており、特に繁華街などでは、看板や広告、商品などであふれかえっています。AR空間はそこにさらに情報を追加するので、ユーザーは情報過多に陥ります。しかも、追加される情報には、重みづけもなければ、不要な情報を非表示にする機能もありませんでしたから、ユーザーは何を見るべきかを見失ってしまうのです。

当時の通信・位置情報インフラの整備が整っていなかったこともあり、GPS情報の取得ができなかったり、Wi-Fiのオン・オフなどによって、位置情報が不正確になり、意図した通りの場所に情報を設定できない問題もありました。

2010~2018年にGPSと一体運用が可能な衛星測位サービスが提供可能な準天頂衛星が4機打ち上げられ、現在では高精度で安定した測位サービスが可能となっていますが、当時はそれがなかったのです。

しかし、前述の岡田斗司夫の論に照らし合わせるとすれば、失敗の一番の要因は、何が可能になるのかは提示しても、世界や生活がどう変わるかを提示できなかったことが大きいと言えるかもしれません。

実際、このアプリに触れた人々が抱いた印象は、「凄いけど必要不可欠ではない」というものでした。

電話や友人とのコミュニケーション、SNSのように生活の中で必要なツールになりえなかったのが、「セカイカメラ」にとっての敗因でした。事実、「セカイカメラ」が終了した後、無くなって困ったという話はほとんど聞かれません。無くても生活に全く支障がなく、顧みられもしないサービス。それは、失敗しても仕方がないですよね。

「セカイカメラ」と同時期に「セカンドライフ」というサービスも話題となっていましたが、両者は同じような経緯を辿っており、共通して、何かが出来そうな印象だけを強調し、実際には何が出来て、それによって世界がどう魅力的になるのか、生活がどう楽しく変わるかのビジョンを見せられなかったという共通点があります。

「セカイカメラ」は、日本企業の頓智ドット株式会社が提供するサービスでしたが、岡田斗司夫が指摘するように、CEO 井口尊仁氏は、SFを読んでいなかったのかもしれません。

上述の通り、『電脳コイル』は魔法でも代替可能で、科学技術を描いてはいても、科学技術をテーマとしていない点で、SFではないという論旨を展開しましたが、逆にSFであるとも言えるというのには、理由があります。

SF要素の一つである、そのテクノロジーで世界がどう変わるのかを描いている点において、『電脳コイル』はSFたり得るのではないかとの仮説です。

『電脳コイル』の場合、電脳メガネのような技術により、電脳空間に現実にはないモニターやキーボードを表示させて操作ができる、ジェスチャーだけで電話ができるといったような、可能になることや便利になることだけではなく、現実には存在しない架空の生物と心を通わせ、その死に心を痛ませるという世界を見せています。

大人たちが言う、触れられるもの、温かいものだけが本当という世界が全てではなく、手で触ってその感触や体温を確かめられないものであっても、大切だと思えるものがある世界。そういう世界の可能性を見せてくれているのです。

『電脳コイル』で描かれた、電脳ペットへの愛情は本物か偽物かという問いは、フィリップ・K・ディックのSF小説『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』で語られたテーマを想起させます。

科学が発展し、人間そっくりな人造人間が生み出され、生活の中に紛れている世界、逃亡した人造人間を探し出して廃棄する賞金稼ぎのリック・デッカードが、人間らしい人造人間と接触していく間に、次第に両者の区別がつかなくなっていく、人間と人工知能の違いとは何か、さらには人間とは何か、という問いをテーマにした作品です。

一般的には、この小説を原作とした映画『ブレードランナー』の方が有名ですよね。

デンスケのような電脳世界のペットやAIが高度に進化していった未来の世界で、心を通わせて家族や友人として大切に扱い、失った時には心の痛みを感じるようになったモノが、触れないし体温が感じられないからと言って偽物だと言い切れるのか、そこにある存在は単なるモノなのか、我々と同等の価値を持った隣人たり得るのか、というテーマは、いかにもSFらしいと言えるとは思いませんか?

※岡田斗司夫

株式会社オタキング代表取締役。

第20回日本SF大会で自主製作アニメーションを上映した際のグッズ販売をきっかけに、マニア向け商売でのビジネスチャンスを直観し、SFグッズ専門店「ゼネラルプロダクツ」を開店。その後、自主製作アニメを共に製作した山賀博之と共に上京して1984年にアニメ制作会社「ガイナックス」を設立。1992年に同社を退社して以降は、東京大学教養学部の非常勤講師や大阪芸術大学芸術学部キャラクター造形学科客員教授を務める傍ら、執筆や自由研究ゼミ、各種講演を行っている。

※セカンドライフ(SECOND LIFE)

2003年6月にリリースされた3DCGによるインターネット上の仮想世界(メタバース)。

2007年初頭から日本でのマスコミ報道やメディア露出が過熱化して、参入企業が続出。ユーザー体験を置き去りに、宣伝効果を狙うビジネス目的やリアルマネートレード、投資目的などが話題の中心となって世間で大ブームを巻き起こすも、同年末には早くもブームが沈静化。2008年行以降は参入企業の撤退が相次ぎ、当初から積極的なプロモーションを行って主導的立場にあった電通が2009年2月に撤退すると、日本国内ではその名前すら話題に上ることがなくなってしまいましたが、現在もサービスは継続中。